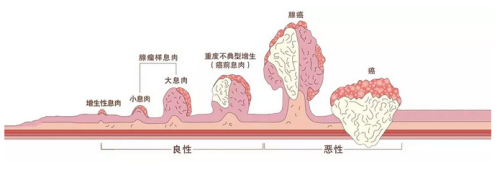

研究表明,约80%~95%的大肠癌是由结直肠息肉逐步发展而来。在2023年,玉溪市中山医院实施了超过2600例胃肠镜检查,其中检出息肉病例达700多例。

什么是肠息肉?

肠息肉是指肠腔表面突出的隆起物,在未完善病理检查之前,统称为息肉。其发生率通常随年龄增长而逐渐上升,男性较为多见,病变部位多在结直肠,与结肠癌的发病关系密切。

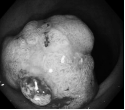

(肠息肉图片)

(肠息肉演变过程)

为什么会长结直肠息肉?

结直肠息肉的形成与多种因素有关:

1.饮食因素:长期进食高脂肪、高蛋白、低纤维性饮食者结直肠息肉的发生率明显增高;

2.遗传因素:在结直肠癌患者中,约有10%的患者具有家族患癌病史。同样,家族成员中有人患有腺瘤性息肉时,其他成员发生结直肠息肉的可能性明显升高,尤其是家族性息肉病具有明显的家族遗传性;

3.肠道炎症性疾病:结肠黏膜的慢性炎症病变是导致炎症性息肉发生的主要原因;

4.年龄因素:随着年龄增长,结肠息肉的发生率也会逐渐增加;

5.其他因素:免疫功能低下、动脉粥样硬化、冠心病、糖尿病、癌症放疗患者及肥胖人群的发生率较高。

如何判断自己是否有结肠息肉的风险?

大多数结肠息肉通常无症状,但部分患者可能会出现以下症状:

1.黑便或血便:如果排除了痔疮、肛门轻微撕裂等肛门疾病,便血则可能是结肠息肉(甚至肠癌)的征兆;

2.腹痛:少部分患者可能出现腹部隐痛或胀痛;

3.排便习惯改变:腹泻或便秘,排除比如精神心理压力等原因,持续超过一周的便秘或腹泻可能表明存在较大的结肠息肉甚至结肠癌。

如何明确诊断?

1.结肠镜检查:是诊断结肠息肉的主要和直观方法。通过结肠镜可以直接观察到结肠黏膜的病变,并且可以对息肉进行活检,或直接切除;

2.粪便隐血试验:如果粪便中出现潜血,可能提示肠道有出血性病变,需要引起我们的重视进一步检查;

3.其他如钡剂灌肠、CT结肠成像、粪便DNA等,但准确性、特异性较低。

发现息肉是否需要切除?

一旦发现息肉,应遵循早诊早治原则,立即切除。根据息肉的形态、大小、数目及蒂的长短粗细及有无癌变等情况,选择内镜下治疗或外科手术。内镜下息肉切除术通常是首选方法,对于可能恶变且内镜下难以切除的,则选择外科手术切除。

息肉切除后需要注意什么?

即使息肉被切除,也需根据切除时息肉的大小、数量及其组织学分型,遵医嘱定期及时复查。

如何预防结肠息肉?

由于许多结肠息肉在早期没有症状,定期的筛查就变得非常重要。目前,检查手段主要依靠结肠镜检查。正常人群肠镜检查息肉、腺瘤检出率约30% 。40-59岁人群息肉发生率高,一般建议从40岁开始进行第一次肠镜检查。

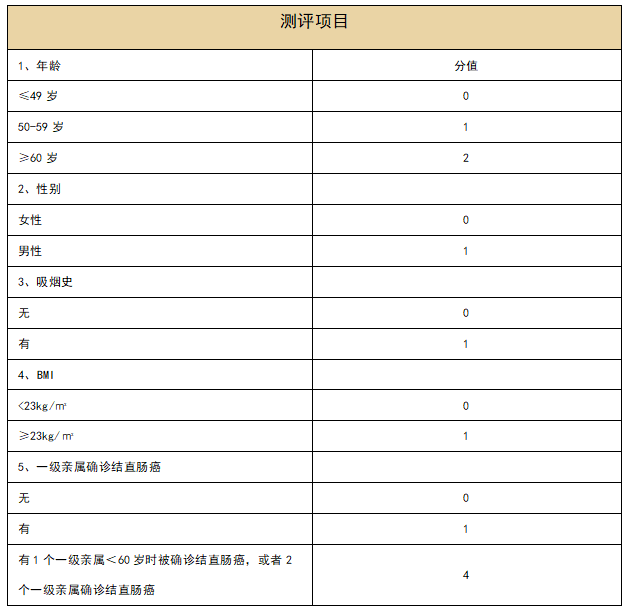

高风险人群测评表

以上各项累计评分≥4分者,认定为高风险人群。据《2024年结直肠癌筛查早诊早治方案》,高风险人群需要在40岁以前就开始检查,并且按照医生要求适当增加检查次数。

科室推介/消化疾病诊疗中心—消化内科

玉溪市中山医院消化疾病诊疗中心—消化内科集医疗、科研、教学于一体的临床诊疗中心,是医院重点发展专科和临床重点科室。

科室主要以内科治疗手段为治疗方式,诊治食管、胃、小肠、大肠、肝、胆囊和胰腺等器官的疾病。常见诊治疾病包括胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、肝硬化、消化道出血、胆囊炎、胰腺炎、炎症性肠病、不明原因腹痛等。科室拥有进口胃镜、肠镜检查系统,熟练治疗消化内科常见病及多发病,开展胃镜、肠镜无痛检查、可针对高危险人群开展胃癌筛查如:幽门螺旋杆菌感染检测,应用色素内镜(NBI)+放大内镜提高消化道早癌的诊断率;应用内镜下黏膜切除术(EMR术)、内镜下黏膜剥离术(ESD术)对消化道早癌及癌前病变进行微创治疗;应用内镜下硬化注射治疗以及内镜下内痔套扎治疗对肛门内痔行微创治疗,具有创伤小、费用低、恢复快的优势;超声内镜小探头检查技术;内镜下消化道出血止血治疗;针对肝病的诊断与微创治疗方面,开展了肝脓肿穿刺引流。

胃肠镜诊疗时间:每周一、三、五(08:00-18:00)需提前预约

咨询电话:0877-8866348

![]() 公安备案号: 滇公网安备53042202000152

公安备案号: 滇公网安备53042202000152